2024.11-01

『データ活用のすすめ』トレーニングを効率的に行うために見るべき数値は

TRAINING

「データを活用してトレーニングを行う」

近年では手軽に身に着けることができるデバイスが増え、簡単に身体のデータを取ることができるようになった。では、これらをどう生かすのか。数多くあるデータの何に注目するべきなのか。

今回は、アスリートからスポーツ愛好家まであらゆる人のパフォーマンスアップに特化したジム「DAH」のパフォーマンステクニカルディレクターの高木紀史氏に「トレーニングにおけるデータ活用のすすめ」について聞いた。

データは目標に最短距離でたどり着く手助けをしてくれる

トレーニングにデータを活用する最大の意義は、「漠然と取り組む状態から抜け出す」ことにあります。データを使うことで、いつまでにどの数値に達したいかという具体的な目標を設定でき、その進捗を常に確認できます。つまり、データはゴールへの最短距離を進む手助けをしてくれるのです。

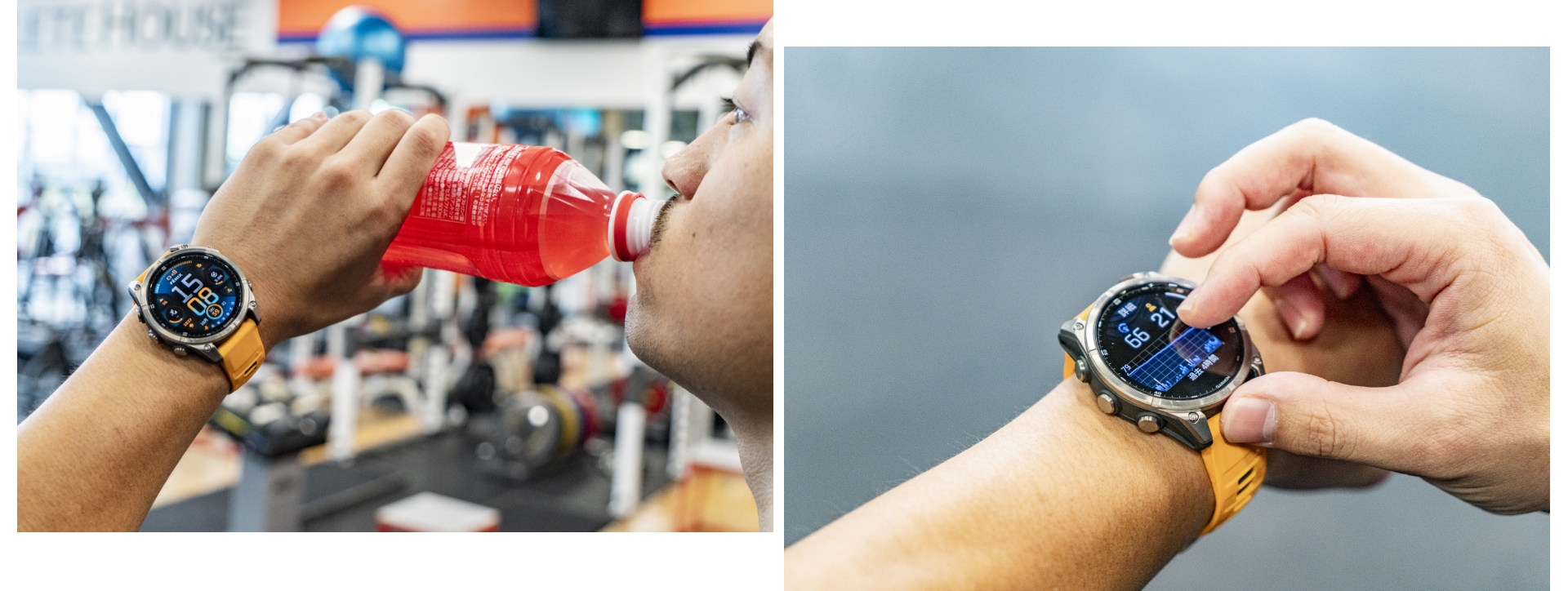

データを活用するためには、Garminのスマートウォッチのようなデバイスを常に身に着け、トレーニングや日常生活の中で継続的にデータを計測することが重要です。連続したデータを振り返ることで、「この食事をしたら数値が変わった」「このトレーニングの翌日に数値が良くなった」といった気づきを得られます。

以前はデータを取るのがとても難しく、アスリートは専用の施設に行かないと計測できませんでしたが、今ではデバイスを身に着けているだけで、自動的にデータを取得してくれます。まずはデータを取り続けることが、トレーニングの第一歩となるでしょう。

髙木トレーナー着用モデル:Garmin fēnix 8(フェニックス8)

心拍変動で自分の状態を知る

Garminのスマートウォッチは多くのデータを同時に記録できますが、最初はどの数値を参考にすべきか迷うかもしれません。そういった人に、最初に注目してほしいのが「心拍変動」です。HRV(Heart Rate Variability)とも呼ばれるこの数値は、多くのデータの土台となる重要な指標です。

実際、人間の心臓はメトロノームのように一定のリズムで動いているわけではなく、拍動の間隔に変動があります。これを心拍変動と呼び、この変動が大きいほど、休息やリラックスができている良い状態です。

心拍変動は自律神経のバランスを測る指標の一つです。自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経が優位になると活動中や緊張状態にあり、血液や酸素を全身に供給しないといけないので心拍が速く、拍動の間隔も一定になりやすくなります。一方、副交感神経が優位なときは、心拍の間隔が不規則になり、心拍変動が高くなります。

これにより、心拍変動の数値を見るだけで、自分が疲れているのか、十分な休息が取れているのかを判断できます。たとえば、ハードなトレーニング後は心拍変動が低下し、逆にトレーニング後の食事が良ければ心拍変動が上がる、といった自分の体の反応を把握することに繋がっていきます。

トレーニング中は心拍ゾーンを意識する

トレーニング中に注目すべきデータの一つが「心拍ゾーン」です。これは、最大心拍数に対して現在の心拍数がどの程度の割合にあるかを示すもので、最大心拍数は「220-年齢」で計算されます。たとえば、30歳であれば190が最大心拍数となります。

トレーニング中の心拍数が最大心拍数の50〜60%であれば基礎的な有酸素運動ができており、60〜70%であれば脂肪燃焼効果があり、90%ではラストスパートのような高負荷状態です。目的に応じた心拍ゾーンに体を合わせることが、効率的なトレーニングにつながります。

心拍ゾーンが目的より高ければ運動強度を下げ、低ければ強度を上げる、といった調整に活用することができます。

主観と客観的データをすり合わせる

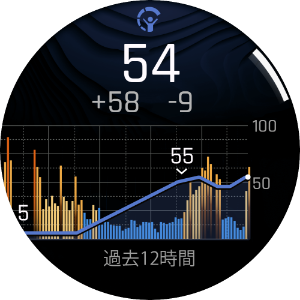

Garminのスマートウォッチで計測できるデータの1つに「ボディバッテリー」というものがあります。これは先ほどの心拍変動や、睡眠時間などをもとに自分のなかにどれぐらいの「エネルギー(バッテリー)」が残っているかという指標です。

トレーニングの現場では「主観的疲労度」という概念があり、これは自分が感じる疲労感を指します。しかし、一般の人はこの主観的疲労度と客観的なデータが一致しないことが多いです。一方、トップアスリートになると、これらが一致することが分かっています。

つまり、思った以上に疲れている、あるいは逆に予想以上に体が元気、といったズレが生じることがあるのです。客観的データをもとにトレーニングのメニューや強度を調整することで、効率的に練習し、オーバートレーニングを防ぐことが可能です。

また、主観的疲労度を日々記録する習慣をつけることで、データとのズレも減っていきます。ぜひ、データを活用しながらトレーニングに取り組んでみてください。

睡眠時やリラックスしたとき、ボディバッテリーがどれくらいリカバリー(回復)したかが分かる

画像の場合、ボディバッテリーが55まで上がったこととなる。

高木 紀史 Norifumi Takaki

アスリートを世界基準に引き上げるリーディングカンパニーをビジョンに掲げるDAHでパフォーマンスコーチ。

- 人の動きの特徴や仕組みを細かく紐解く動作分析

- 動作分析に基づいた「動きの経済性」を高めるためのウエイトトレーニングとムーブメントトレーニング

- スポーツ選手のハイパフォーマンストレーニング(なかでも野球選手やプロゴルファーを多数担当)

今回ご紹介した「心拍変動」「心拍ゾーン」「ボディバッテリー」などが搭載されたGARMINおすすめモデル