2025.08.19

“ラグビー中の突然死をゼロに!”、菅平「SAFE」プロジェクト。

スポーツ合宿の“聖地”菅平高原(長野県上田市)。高校や大学の運動部が菅平で合宿を組むのは、これから迎える夏。100 面を超えるグラウンドがあり、ラグビーを筆頭に、サッカーや陸上競技など、さまざまな競技のアスリートが、この準高地で研鑽を積む。

ラグビーやサッカーはコンタクトスポーツとも呼ばれ、打撲や脱臼など怪我が絶えない。特にラグビーでは激しいぶつかり合いもあるため、脳振盪も多く発生し、また近年は温暖化の影響で準高地の菅平においても熱中症の発生が増えてきている。そのため、ここ数年、夏の合宿シーズンには、救急車が菅平に常駐するようになっている。

救急車の取り組みを含め、菅平でのスポーツの怪我や事故を防ぎ、一次救命をサポートするプロジェクトがある。医師や看護師、救急救命士、アスレティックトレーナー、学生からなる「SAFE」である。SAFE は、“Sugadaira AED For Everyone”の頭文字から名付けられたプロジェクト。文字通り、菅平に 100 面以上あるグラウンドすべてに AED を設置することから SAFE は始まった。

SAFE の活動拠点となる菅平高原リゾートセンターに置かれている AED。同センター1 階には、菅平高原クリニックと菅平高原観光協会が併設されている。

「キッカケは、2021 年に居合わせた心停止の事故です。僕は、大学のラグビー部の夏合宿に帯同して菅平に来ていました。その日は、サニアパーク(現・アンダーアーマー菅平サニアパーク)のメイングラウンドで行われた試合に立ち会っていました」

語り始めたのは、SAFE の発起人である、アスレティックトレーナーの鶴健一朗さん。その日、サブグラウンドで行われた関東と関西のある大学同士の練習試合で、ひとりの学生がタックルの際に心停止を起こす。メイングラウンドにいた鶴さんたちのもとに、倒れた学生が所属するチームのマネージャーが駆け込んできたという。

「すぐに AEDを持って、チームに帯同していた帝京大学の医師とサブグラウンドへ走りました。現場では、すでに CPR(心臓マッサージなどの心肺蘇生)が始まっていて、AEDの処置も行われている最中でした。ほどなくして心拍が戻り、この試合のレフェリーがたまたま心臓外科医だったので、医師たちが学生のバイタルサイン(脈拍や呼吸などの生体反応)を看ている間に、救急系の講習を受けている僕はサポートに入りました」(鶴さん)

SAFE 発起人の鶴健一朗さん。帝京大学ラグビー部に帯同するアスレティックトレーナーで、同大学スポーツ医科学センター助教。

鶴さんは、タックルによる頭と首の影響を確認。すでに要請されていた救急ヘリとの連携のための救急車の搬入導線を整理するなど、現場のマネージメントを担当したという。幸いな

ことに、学生は一命を取り留めることができた。

「僕自身、長年トレーナー活動をしていますが、その時の景色は今でも鮮明に記憶しています。その後、これからの僕の活動に、この経験を生かさなければと考えるようになりました。そもそも “AED がグラウンドにあれば……”ということで、菅平に関係する仲間のアスレティックトレーナーたちに声を掛けました」(鶴さん)

ご存知の通り AED は、突然の心停止から命を救う、誰も簡単に操作が可能な機器だ。機材を開けて音声ガイドに従って傷病者に繋ぐことで、電気ショックを与える必要の有無の判断を機器が自動で行ってくれる。AED による電気ショックが 1 分遅れるごとに、救命率は約 10%ずつ下がるといわれており、グラウンドに AED があることは、チームにとって何より心強い。

「ホテルやまびこ」の AED 設置例。チームは、玄関でピックアップし、グラウンドの指定の場所に掛ける。

「AED が絶対にあって、チームのみんながどこにあるか知っていて、目立つところにあることが大切です」(同ホテル、髙森実穂さん)。

菅平のすべてのグラウンドに AED を設置するという SAFE のプロジェクトは、鶴さんの呼び掛けからわずか 1 年足らずで、日本ラグビー協会の安全対策委員会からの委託という形で、地元菅平の協力を得て 2022 年に運用をスタートする。

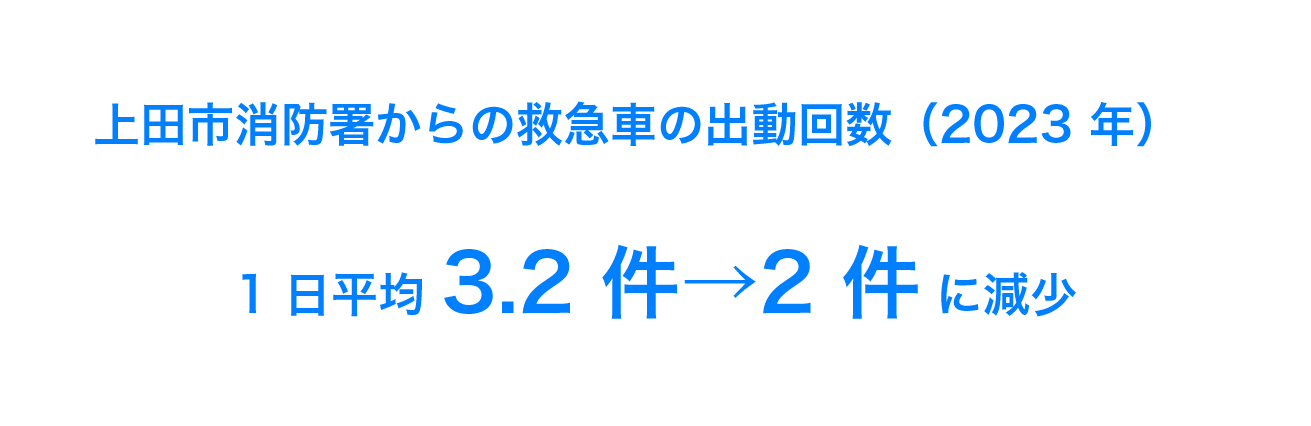

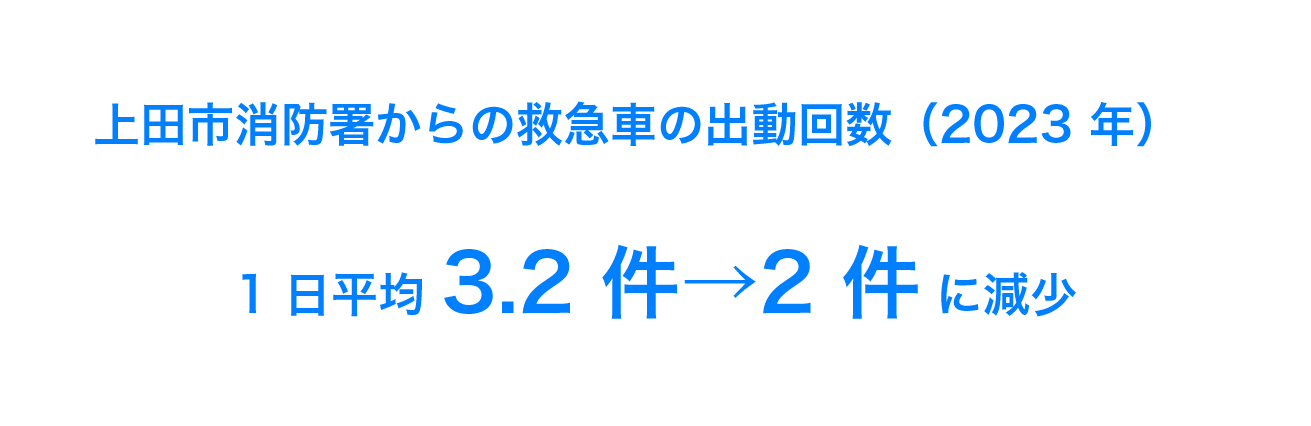

翌 2023 年には試験的な取り組みとして、4 日間の民間救急車の待機も開始。この 4 日間の菅平の民間救急車の出動回数は 17 回。これにより、上田市の消防署からの救急車の出動回数の平均は、それまでの 1 日 3.2 件から 2 件に減ったという。※1

※1 大伴茉奈「スポーツ合宿の繁忙期に於ける救急医療体制の検討」(第 13 回日本アスレティックトレーニング学会ポスター発表データ)より。

※2 田島千紘、大伴茉奈、鶴健一朗、中陳慎一郎、齋藤守弘、細川由梨「学生スポーツに関わるチームスタッフの一次救命処置講習経験が救急対応への自信や BLS 手順に関する認識に与える影響」(日本アスレティックトレーニング学会学術誌 2024)より。

この結果を受け、2024 年の夏は民間救急車を待機させる期間を 15 日間に延長。帝京大学、国士舘大学、そして上田市の救急車も菅平に待機し、スタッフ(累計 70 名程度)が複数のチームとなって現場に対応できる体制が整えられた。

SAFE では、2023 年から毎年、夏のシーズン中に AED の使用法を含めた一次救命の講習会も開催している。最新の知識にも触れられる講習会の経験は、参加したチームのマネージャーやコーチ、選手たちの救急救命の対応に対する意識の変化を生んでいるという。※2

「SAFE のような活動は、サステナブルであるべきです。地域でできることは、地域でやる。地域でできないことに対して、誰がどういう役回りで働きかけるかを考える必要があります。菅平のグラウンドや宿泊施設、菅平高原クリニックなどのハード面は変えられません。変えられるのはソフトです」(鶴さん)

民間救急車で使用するストレッチャーのレクチャーを受ける学生トレーナーたち。

すべてのグランドへの AED 設置の継続にも、救急車の待機にもコストが掛かる。日本ラグビー協会からの支援だけでなく、自治体や地元の観光協会、企業、そして菅平を利用するアスリートからの協力も欠かせないと鶴さんは語る。

「デジタル面でのネットワークが構築できると効果的です。救急隊がどこにいるか瞬時に分かるなど、どのチームもスマホを持っていますから。今まで地元の人たちのネットワークで対応していたことで、デジタルにしても大丈夫そうなところから、外部のスポンサーなどの手も借りてネットワーク化できたら理想的です」(鶴さん)

2024 年から SAFE が始めた「SAFE+1」という取り組みがある。デジタルに頼らないチーム間の情報共有のネットワーク作りだ。中身は、公式戦の前に必ず行われる 1 分間の緊急時対応の確認作業。これを公式戦以外の練習試合でも行おう、という取り組みだ。

「指導者が知っている知識は古くなっている場合もあります。新しい知識を得るにも、SAFE が菅平で行う講習会に参加してもらえたらと思います」(大阪体育大学 スポーツ科学部スポーツ科学科講師 﨑濱星耶さん)。

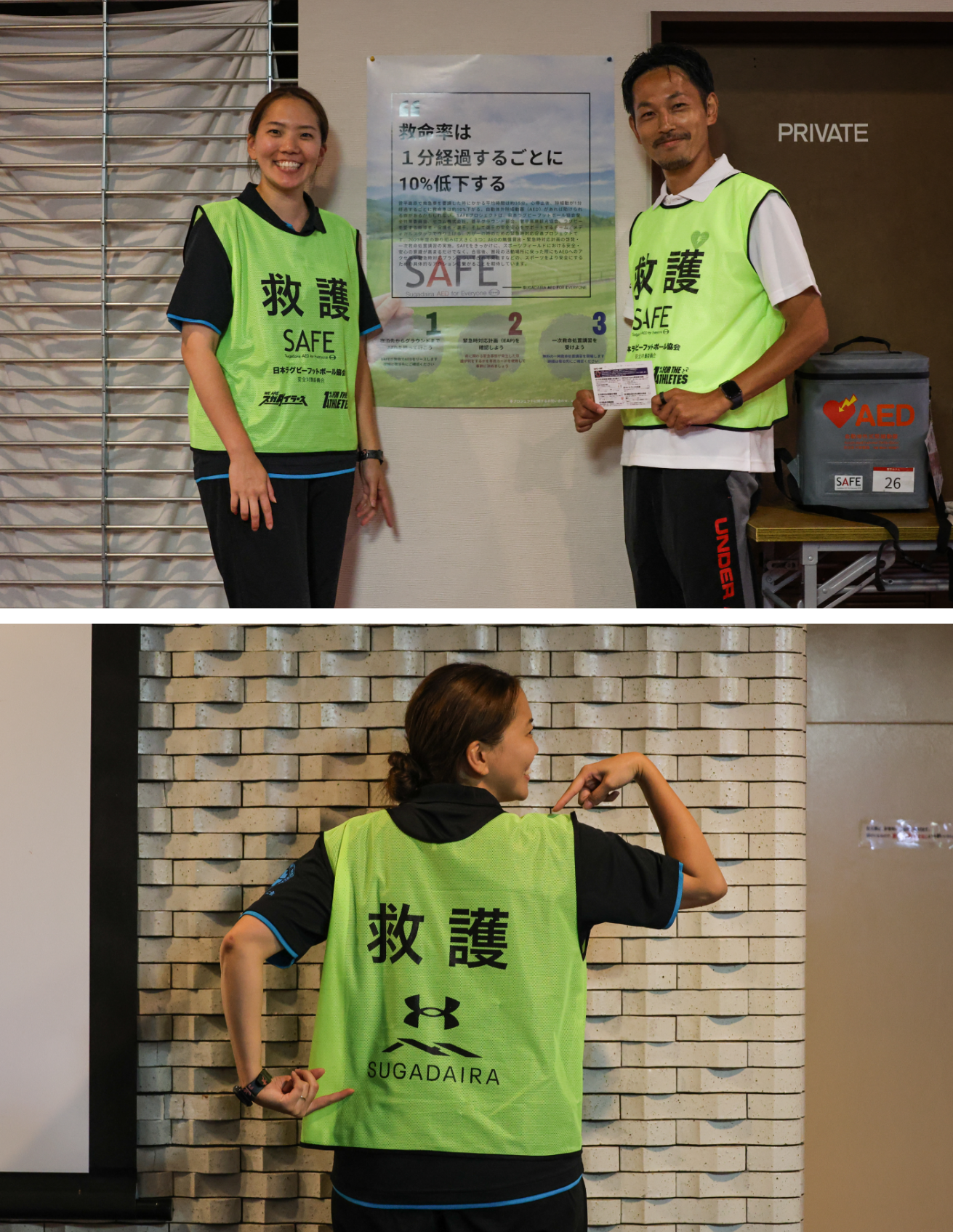

「ビブスは絶対に必要です。到着した先で、説明なしに認識してもらえて、すぐに処置ができます」(SAFE プロジェクトのリーダーでもある桐蔭横浜大学講師大伴茉奈さん)。

「両チームの監督やトレーナーが、応急処置の資機材や救急車の誘導経路、頭頚部の外傷が発生した際に対応できるスタッフの有無、熱中症や落雷のリスク管理など確認し合うのが『SAFE+1』です。高校は練習試合をたくさんしますし、トレーナーがいない学校もたくさんあります。両チームで共有をするためのカードも用意していますが、もっと広がるような工夫が必要です」(鶴さん)

日本ラグビー協会では、セーフティアシスタント(SA)いう仕組みがある。安全に配慮する SA の資格を持つ人物がチームにいることが必要とされているのだ。こうした SA の仕組みを通じた「SAFE+1」の取り組みも今後の課題だという。

「SA は、オンライン講義で取得できます。顧問の先生やマネージャーなど、SA が安全に寄与できる余地はたくさんあります。トレーナーは SA との連携に欠かせない存在のひとつなので、僕個人としても各大学のトレーナーと繋がりを持とうと考えています」(鶴さん)

菅平での夏合宿を、安全な環境に。

“ラグビー中の突然死をゼロにする”“誰もが安心して安全にラグビーに取り組める環境を作る”ことを目指し、2022 年からプロジェクトを開始。菅平高原の全てのグラウンドにAED を設置することから始まり、2023 年には救急車の待機もスタートし、持続可能なプロジェクトを目指している。

SAFE プロジェクトは、桐蔭横浜大学スポーツ科学部の大伴茉奈講師をプロジェクトリーダーに、国士舘大学、帝京大学、早稲田大学、大阪体育大学のトレーナーや救急救命士、研究者、学生が運営に携わり、上田地域広域連合消防本部や地域の医療機関と連携して進められている。

“すべての人に、スポーツの楽しさと喜びを”。

アンダーアーマーの「1% FOR THE ATHLETES」プロジェクトは、2024 年より SAFEの活動支援をスタート。まずは、スタッフが現場で着用するビブスの無償提供を行った。「SAFE と『1% FOR THE ATHLETES』の理念が近いので、SAFE の活動メンバーと識別できるビブスを提供することにしました」(アンダーアーマーを日本で展開するドームの阿部敏)

「1% FOR THE ATHLETES」プロジェクトは、スポーツ振興、スポーツに参加する人々の啓蒙活動、アスリート支援、次世代育成を目的としたアンダーアーマーの取り組みだ。子ども向けの野球教室など、スポーツに触れる機会やスキルの向上などの体験の場を 2023年から提供している。

「1% FOR THE ATHLETES」の運営は、アンダーアーマーのアプリを通じた「UA リワードメンバー」の購入金額の1%が充てられている。つまり、アンダーアーマーの「UAリワードメンバー」になると、その売上の1%がアスリートに還元されるのだ。

上田市とアンダーアーマーが取り組む、「アンダーアーマー菅平サニアパーク」および「アンダーアーマー菅平アリーナ」の活動のレポートは、今後も随時、発信していきます。

取材・文/大田原 透 撮影/池田吉則(日広)